- Investitionen in Humankapital aka Bildungsinvestitionen beeinflussen im Modell die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes positiv. Der Nachweis ist schwierig. Merkmale der Bildungssysteme von Entwicklungsländern und ökonomisch erfolgreichen Länern unterscheiden sich oft kaum.

- Eine vorausschauende Steuerung von Arbeitsmarktnachfrage und -angebot scheitert am Fehlen tauglicher Prognoseinstrumente. Der Arbeitsmarkt erweist sich als sowohl elastischer als auch als dynamischer als gedacht, Bildungsplanung dagegen als realitätsfern und abstrakt. In jeder Gesellschaft bestehen stabile Wechselwirkungen zwischen Bildungsorganisation, Arbeitsmarktstrukturen und Beschäftigungsformen mit hohem Beharrungsvermögen. Das deutsche Bildungssystems hät trotz der bekannten Nachteile in Form von Übergangsproblemen an Verteilungsstellen und Stratifizierung an der auf Standardisierung und Beruflichkeit orientierten Struktur fest.

- Beruf im Sinne der Berufung ist Tätigkeitsbereich und sozialer Status einer Person in der Gesellschaft. Beruf bedeutet eine „auf Dauer angelegte, fachlich spezialisierte und an entsprechende Qualifikationsvoraussetzungen gebundene Erwerbstätigkeit mit spezifischen Orientierungs- und Wertvorstellungen [], die in aller Regel auch die wirtschaftliche Existenzgrundlage des Erwerbstätigen bilden“ (Max Weber, zit nach LE 1 SB 6, S. 27). Berufe stehen in einem hierarchischen Verhältnis zueinander. Das spezifisch deutsche Berufsverständnis prägte auch die Entwicklung des typisch deutschen „Facharbeiters“ als Sozialfigur mit eigenem Berufsbewusstsein, deren Zugang über geordnete Ausbildungsgänge und den Nachweis von Zertifikaten gesteuert wird. Die deutsche Berufskultur kommt mit einer geringen Zahl an Hierarchieebenen aus und weist auch den unteren Organisationsebenen ein hohes Maß an Verantwortung zu. Unter den Schlagworten Flexibilität, Schlüsselqualifikation und (subjektiv verstandener) Kompetenz gab und gibt es Bestrebungen, die unzureichende Bedarfsplanung zu kompensieren. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist die Ausrichtung an (objektiven und zweckorientierten) Qualifikationen und Zertifikaten jedoch ungebrochen.

- Angebot und Nachfrage nach Arbeit kommen auf dem Arbeitsmarkt zusammen. Es handelt sich nicht um einen rationalen Gütermarkt. Vielmehr ist der Arbeitsmarkt von Unregelmäßigkeiten, Ungleichheiten und Diskrepanzen geprägt, die die handelnden Akteure beeinflussen. Das Konzept der Arbeitsmarktsegmentation geht daher von zwei bis drei Teilarbeitsmärkten aus. In Deutschland lassen sich drei solche Teilarbeitsmärkte unterscheiden. Der offene, externe oder unstrukturierte Arbeitsmarkt stellt keine oder kaum spezifische Qualifikationsanforderungen und geht mit geringer Betriebsbindung und häufigem Arbeitsplatzwechsel einher. In diesem Teilarbeitsmarkt arbeiten mehrheitlich Personen mit Migrationshintergrund, Frauen und Personen ohne Berufsausbildung. Der berufsfachliche Teilarbeitsmarkt ist nur mit einem Qualifikationsnachweis zugänglich. Es besteht eine starke Bindung an den Beruf, nicht aber an den Betrieb, zwischenbetriebliche Mobilität ist hoch, Aufstiegschancen gering. Der betriebsinterne Arbeitsmarkt ist dagegen nur Personen zugänglich, die bereits in einem Betrieb tätig sind. Es findet eine betriebsspezifische (Weiter-)Qualifizierung statt, Aufstiegsschancen werden durch Betriebsbindung, Loyalität und Leistungsbereitschaft belohnt. Mobilität verläuft vertikal innerhalb des Betriebes.

- Fast die Hälfte der Beschäftigten sind Frauen. Frauen verlassen die Schule jünger und mit besseren und höheren Abschlüssen. Es gelingt Frauen deutlich seltener, einen Ausbildungsplatz im dualen System zu erhalten. Innerhalb des dualen Systems finden Frauen mehrheitlich nur in 10 von über 300 Berufen einen Ausbildungsplatz. Es findet eine geschlechtsspezifische Segregation statt. Frauen geraten dadurch häufig in das Schulberufssystem mit seiner Ausrichtung auf soziale und Gesundheitsberufe. Geschlechterdisparität reproduziert sich, indem Annahmen über den Lebenszusammenhang der Frauen dafür sorgen, dass deren Einsatz in einer Weise erfolgt, die den Lebenszusammenhang von Frauen erhalten.

- Mitte des 20. Jahrhunderts ging man von einem standardisierten Normallebenslauf aus. Inzwischen gibt es Hinweise auf eine zunehmende Destandardisierung. Zwei Übertrittsschwellen sind am Übergang vom allgemeinen Schulsystem in das Berufsbildungssystem und beim Übergang vom Berufsbildungssystem in das Beschäftigungssystem zu beobachten. Die erfolgreiche Bewältigung beider Schwellen macht einen positiven weiteren Verlauf sehr wahrscheinlich. Bildungsexpansion hebt die allgemeinen Mindestvoraussetzungen an und entwertet diese zugleich. Für diejenigen, die die Mindestvoraussetzungen nicht erreichbar sind, werden die Schwellen unüberwindbar. Weiterbildung ist häufig betriebsbezogen und nicht generell und eignet sich damit nicht zur Überwindung von Chancenungleichheit.

- Das deutsche Berufskonzept steht in der Kritik. Ein gegensätzliches Prinzip ist das japanische Betriebskonzept. Beide Konzepte haben Vor- und Nachteile, der kulturelle Kontext verhindert den Transfer einzelner positiver Elemente von einem System in das andere.

Blog

-

Modul 1C LE 1 SB6

-

Modul 1C LE 1 SB5

- Berufsbildungspolitik beschäftigt sich thematisch mit den Teilbereichen beruflicher Bildung: Berufsausbildungsvorbereitung, Berufsausbildung und berufliche Weiterbildung. Diese Teilbereiche strukturieren auch das Berufsbildungsgesetz. Politisches Handeln konzentriert sich auf quantitative, qualitative und Strukturmaßnahmen. Theoretische Perspektiven befassen sich staatstheoretisch mit Berufsbildungspolitik als Mittel staatlicher Bestandserhaltung, neokorporatistisch mit der Selbstbeschränkung des Staates und der Delegation von Verantwortung an Interessengruppen und als akteurzentrierter Institutionalismus mit dem Wechselverhältnis von Strukturen und handelnden Akteuren.

- Aus dem Grundrechtekatalog und der Sozialstaatsklausel in Art. 20 Abs. 1 GG leitet sich die Verpflichtung des Staates ab, ein Bildungssystem vorzuhalten, das dem einzelnen gleichen Zugang zu Bildung und Entfaltung seiner Persöhnlichkeit gewährleistet und Benachteiligungen ausgleicht. Dabei verteilt sich die Zuständigkeit für das berufliche Schulwesen auf die Länder (abgeleitet aus Art. 30, 70 GG) und für die betriebliche Ausbilgung auf den Bund (abgeleitet aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 11-13 GG). Einige Länderverfassungen sehen darüberhinaus ein explizites „Recht auf Bildung“ vor.

- Rechtsgrundlagen für die betriebliche Ausbildung sind das Berufsbildungsgesetz BBiG und die Handwerksordnung. Seit den 1960er Jahren wird berufliche Bildung als öffentliche Aufgabe angesehen und seit 1969 umfassend gesetzlich geregelt. Wesentliche Prinzipien sind das Duale Prinzip, das Berufsprinzip und das Konsensprinzip. Mit dem Beruf verbinden sich neben einem Bündel an Qualifikationen auch die Vermarktbarkeit der eigenen Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt sowie der soziale Status und die persönliche Identität. Dualität steht für ein „System der gleichzeitigen Ausbildung in Betrieb und Berufsschule“. Kritiker weden ein, dass die Ausbildung weder systematisch noch gleichzeitig abläuft und sich nicht auf zwei Lernorte beschränkt. Das korporatistische Arrangement der Erarbeitung von Ausbildungsordnungen erfordert jeweils den Konsens der Beteiligten Interessengruppen.

- Das BBiG regelt die Berufsausbildungsvorbereitung, die Berufsausbildung und die berufliche Fortbildung bzw. Umschulung. Das BBiG gibt Mindestinhalte für Ausbildungsordnungen vor, die ihrerseits die Mindeststandards der betrieblichen Ausbildung festlegen. Die Ausbildung muss durch geeignete Ausbilder*innen erfolgen. Die Kammern überwachen die Durchführung der Ausbildungen. Prüfungen müssen den Anforderungen des BBiG entsprechen. Nach dem BBiG sind diverse Institutionen und Ausschüsse zu bilden. Wichtiges Gremium ist dabei der Hauptausschuss des Bundesinstitut für Berufsbildung. Rahmenlehrpläne für die Berufsschulen werden durch die KMK-B einstimmig beschlossen und von den Ländern ratifiziert.

- Das Ausbildungsverhältni ist ein Arbeitsverhältnis sui generis. Die Vertragsfreiheit ist zum Schutz der Auszubildenden erheblich eingeschränkt (Schriftformerfordernis, Mindestinhalte, Unabdingbarkeit), §§10ff BBiG.

- Die Interessen von jugendlichen Arbeitnehmer*innen unter 18 Jahren und von Auszubildenden unter 25 Jahren vertritt in Betrieben mit fünf und mehr Jugendlichen und Asuzubildenden die Jugend- und Auszubildendenvertretung. Sie vertritt die Belange der Jugendlichen und Auszubildenden gegenüber dem Betriebsrat. Der Betriebsrat vertritt deren Belange gegenüber dem Arbeitgeber.

- Akteure der Berufsbildungspolitik sind Bund, Länder, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und Kammern. Kontroversen betreffen Umlagefinanzierung versus einzelbetriebliche Finanzierung, Einführung zweijähriger Ausbildungsberufe, Modularisierung von Ausbildungsgängen, gesetzliche Regelungen zur Weiterbildung und zum dualen Studium. Konsens zwischen den Akteuren besteht beim Ziel, die Durchlässigkeit des Bildungssystems zu erhöhen.

-

Stratifizierung des Bildungssystems

Da es dazu Nachfragen gab, als Ergänzung noch ein bisschen Begriffsgeschichte: Stratifizierung (oder auch Stratifikation) leitet sich ab von lat. „stratum“ (Schicht) und lat. „facere“ (machen). Wörtlich ist Stratifizierung also die Erzeugung von Schichten bzw. Schichtungen bzw. ein Zustand der Schichtung.

Bildlich gesprochen sind damit so etwas wie Kohleflöze gemeint, die sich waagerecht ausdehnen und übereinanderliegen bzw. durch dazwischenliegende Erdschichten voneinander getrennt werden. Als soziale Stratifikation bezeichnet man die Einteilung der Gesellschaft in verschiedene Schichten, die in einem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen (Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht etc.)

Übertragen auf das Bildungssystem bedeutet dies, dass es niedrigere und höhere Bildungswege gibt, die von einander getrennt verlaufen und zwischen denen kaum Durchlässigkeit besteht.

Beim Nachdenken darüber fiel mir auf, dass ich in meiner Vorstellung des Bildungssystems entscheidend durch die in Baden-Württemberg in meiner Schulzeit in den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts üblichen graphischen Darstellungen der möglichen Bildungswege geprägt wurde, die den Bildungsweg durchweg als Weg von unten nach oben (Ziel in der Regel Studienabschluss, Promotion) darstellten und eben nicht als Seitwärtsbewegung durch Kohleflöze (vgl. auch diese Darstellung des gesamtdeutschen Bildungssystems). Es ist tatsächlich eine Besonderheit des Bildungssystems in Ba-Wü schon relativ früh Durchlässigkeit der Bildungswege und Kreuzungsmöglichkeiten vorgesehen zu haben (u.a. durch Einführung beruflicher Gymnasien ab Sekundarstufe 2) und beispielsweise in Form der Berufsakademien Hochschulstudium und betriebliche Ausbildung miteinander verknüpft zu haben.

-

Modul 1 C LE 1 SB3

- Das deutsche Bildungssystem ist hochgradig stratifiziert, dies zeigt sich beim Übergang in die Sekundarstufe I und deren Ausdifferenzierung, aber auch generell an allen Schwellen des Übergangs: in die Sekundarstufe II, den Hochschulbereich und in das Beschäftigungssystem. Es findet eine frühe Vorsortierung und eine Verengung des Zugangs durch geforderte Zugangsberechtigungen statt. Das Berufsbildungssystem gliedert sich in die Sektoren duales System, Schulberufssystem und Übergangsbereich. Das duale System ist innerhalb des Berufsbildungssystems dominierend. Es beginnen jedoch inzwischen jedes Jahr etwa gleich viele Personen eine duale Ausbildung wie ein Hochschulstudium. Zwischen verschiedenen Ausbildungsberufen besteht eine informelle Hierarchie entsprechend ihrer Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt. Fachliche Qualifizierung ist in Deutschland hochgradig standardisiert und wird im Prinzip der Beruflichkeit verkörpert und mit Zertifikaten belegt. Das duale System bring Facharbeiter*innen, Fachkräfte und Gesell*innen hervor. Die Bezeichnung dual ist dabei irreführend – weder beschränkt sich die Berufsausbildung auf zwei Lernorte noch geschieht sie tatsächlich systematisch. Der Berufsschulunterricht ist nicht per se praxisfern und die betriebliche Ausbildung verläuft nicht theorielos. Auszubildende sind in zwei Rechtsverhältnisse eingebunden: als Berufsschüler*innen in ein öffentlich-rechtliches Berufsschulsystem, als Vertragspartei eines privatrechtlichen Ausbildungsvertrages in den Ausbildungsbetrieb. Korporatismus sichert die Kompromissfindung zwischen staatlichen Interessen und denen der Arbeitgeber und Gewerkschaften.

- International handelt es sich bei dem dualen System um einen Sonderweg der deutschsprachigen Länder. Ein Export des dualen Systems in andere Länder ist bislang stets an der Inkompatibilität zu den historischen, kulturellen und institutionellen Rahmenbedinungen anderer Länder gescheitert.

- Die Zahl der Ausbildungsplätze innerhalb des dualen Systems ist marktwirtschaftlichen Schwankungen von Angebot und Nachfrage unterworfen. Darauf wirken neben demographischen Entwicklungen auch Faktoren wie Konjunktur, Passungsprobleme, regional ungleiche Verteilung und Rentabilitätsüberlegungen der Ausbildungsbetriebe ein. Als paradoxe Folge der Bildungsexpansion sind höhere Bildungsabschlüsse als Zugangsberechtigung zu Ausbildungsberufen zugleich wichtiger und wertloser geworden. Die Verwertbarkeit von Bildungsabschlüssen und Zertifikaten ist zunehmend unsicher und unkalkulierbar.

- Berufliche Vollzeitschulen haben neben in Deutschland ebenfalls eine lange Tradition. Heute zählen dazu Berufsfachschule, Fachoberschule, berufliches Gymnasium/Fachgymnasium, Berufsoberschule, Fachschule und weitere länderspezifische Schularten. Organisatorisch sind diese häufig unter dem einheitlichen Dach einer beruflichen Schule zusammengefasst. Berufliche Vollzeitschulen dienen der Berufsqualifikation in einem Ausbildungs- oder Schulberuf, der Berufsvorbereitung oder -orientierung, dem Erwerb von Berechtigungen (höherer allgemeinbildender Schulabschluss, bzw. Doppelqualifikation) aber auch der Aufbewahrung oder Warteschleife angesichts fehlender passender Ausbildungsplätze. Aufgrund der ausschließlichen Länderkompetenz ist das Segment der beruflichen Vollzeitschulen zersplittert und national wenig standardisiert (anders als in Österreich und der Schweiz). Berufsfachschulen bilden insbesondere im kaufmännischen, hauswirtschaftlichen, sozialpflegerischen und künsterlischen, sowie im Bereich der bundesrechtlich geregelten Berufe des Gesundheitswesens aus. Frauen sind in den Berufsfachschulen stark überrepräsentiert.

- In Deutschland konkurrieren das duale System und das Hochschulsystem als dominante Berufsausbildungssyteme. Schulformen und Schulabschlüsse sind inzwischen weitgehend entkoppelt. Es lässt sich eine bildungsmeritokratische Logik beobachten, wonach sich die Zuweisung von sozialem Status zunehmend an Zertifikaten des allgemeinen Bildungssystems orientiert, die ihrerseits überkommene Ungleichheit legitimieren und das hochgradig selektive Bildungssystem letztlich perpetuieren. Praktische und fachliche Kompetenzen werden demgegenüber entwertet. Die deutsche Debatte um Chancengleichheit in der Bildung konzentriert sich nach wie vor auf Fragen des Zugangs zu höherer Bildung, ignoriert aber die paradoxe Folge der sich verschlechternden Wettbewerbschancen weniger gebildeter Personen auf dem Arbeitsmarkt, die damit notwendig einhergeht.

- Akademisierung bedeutet die Verlagerung von Ausbildungen aus dem Berufsbildungssytem in das Hochschulsystem. Parallel dazu findet jedoch auch eine Verberuflichung der Hochschulbildung statt, die zunmehend auf „employability“ abzielt – entgegen dem, vielleicht aber ohnehin nur vorgeschobenen – traditionellen Selbstverständnis deutscher Universitäten. Beide Systeme finden zueinander in Form von dualen Studiengängen.

-

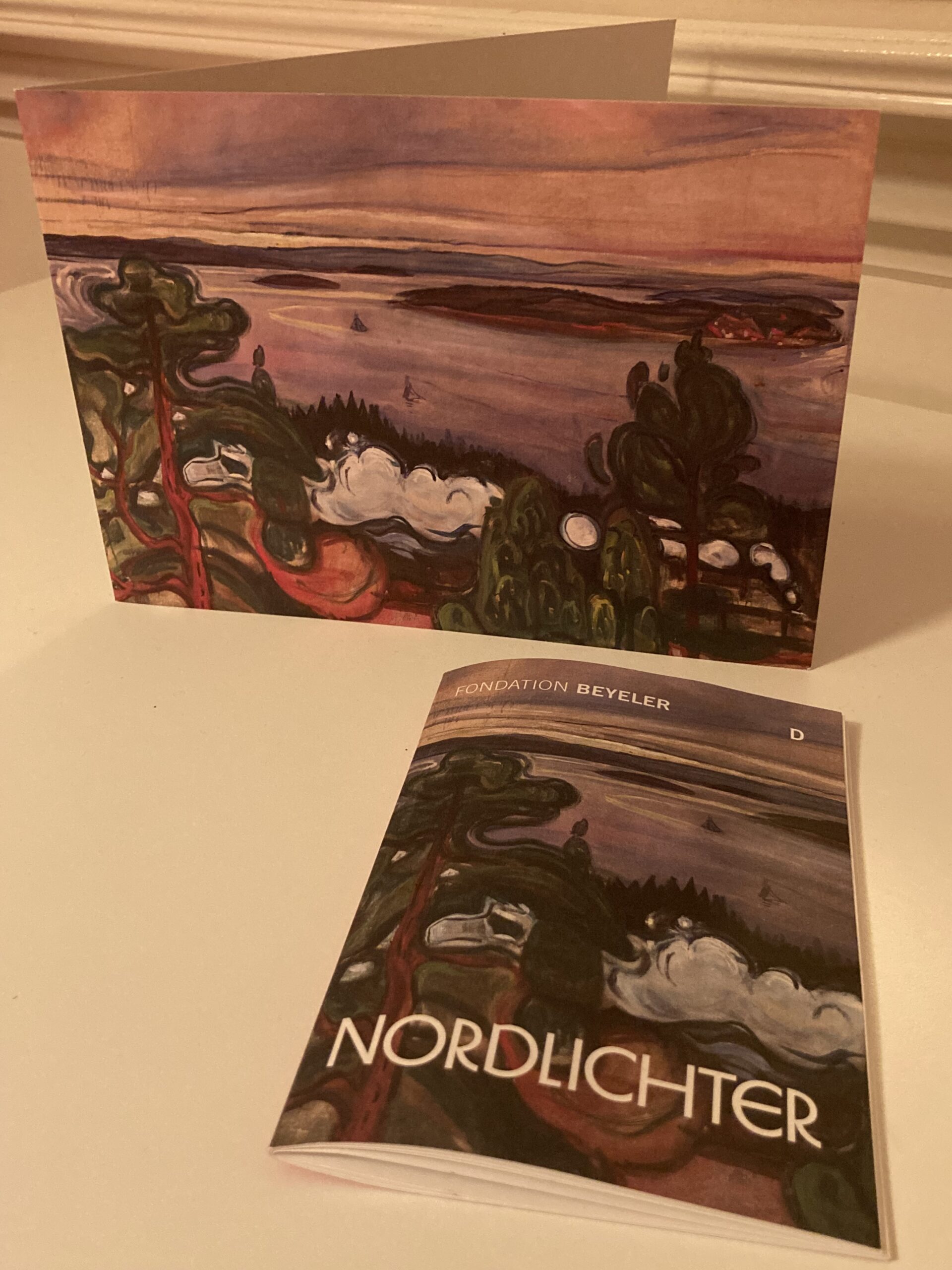

Riehen/Basel: Fondation Beyeler: Nordlichter

Einen Besuch wert.

Im Detail:

**Einführung: Ein knapper Einführungstext im Foyer, dazu auch ein Ausstellungsbüchlein (gratis, statt Saalzetteln).

**Benutzerführung: neun Säle mit logischer Wegeführung, einzelne Werke sind im Ausstellungsbüchlein näher erläutert. Lediglich der letzte Saal ist etwas verwirrend durch die zahlreichen Kleinformate die in Säulen eingefasst präsentiert werden, hier gibt es keine klare Abfolge.

**Aufstellung/Hängung: white cube mit viel Platz für jedes Werk**Umfang: ca 80 Werke aus den Jahren 1880 bis 1930 von 13 verschiedenen Künstlern aus Skandinavien und Kanada

**Inhalte: skandinavische Landschaftsmalerei des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, kanadische Landschaftsmalerei um 1915-1930.Die Ausstellung könnte statt „Nordlichter“ auch „nordischer Wald“ oder „nordische Schneelandschaften“ heißen. Auffällig ist die reduzierte und fast einheitliche Farbpalette der skandinavischen Landschaften, warmes Blau, warmes Grün, rötliches Braun, Schneefarben. Die Szenerie wirkt stets statisch, auch wenn Spuren im Schnee, Lokomotivenqualm oder abgeholzte Stämme die eben aus dem Bildausschnitt getretenen Menschen verraten. Spärliches Licht und dunkle Horizonte kontrastieren Schneemassen auf Hängen und Wäldern. Der Schritt zum Abstrakten wäre nicht weit – genau wie zum Ornament und zum Dekorativen, Tapetenhaften, wie es sich in einem von goldenen Kanteleseiten überspannten Wasserfall zeigt. Sämtliche Farben würde ich sofort bereitwillig für meine Kleidung übernehmen. Es sind vor allem die Farben, die – neben Birken, Kiefern und genereller Unberührtheit – die Skandinavienanmutung dieser Bilder tragen. Das ist aber nicht hygge oder kitschig sonden wirkt ernsthaft, ruhig und klar.

Die Gemälde der skandinavischen Künstler*innen tourten 1913 durch Nordamerika. Eine Station der Wanderausstellung in Buffalo, New York, an der kanadischen Grenze diente einer Gruppe kanadischer Künstler zur kraftvollen Inspiration. Die Werke der kanadischen Künstler in den letzten beiden Sälen wirken einerseits als logische Fortsetzung, greifen die Farbpalette und die Szenerien, die Motive von Wald und Schnee, die Abwesenheit der Menschen, auf. Sie sind aber durchweg extremer: kleiner und skizzenhafter oder monumentaler und abstrakter, farbkräftiger mit leuchtendem Herbstlaub, vielleicht auch einfach moderner in ihrer Anmutung, wie es die spätere Entstehungszeit mit sich bringt.

Läge vor dem Museum Schnee, würde es sich lohnen, aus den Sälen immer wieder in die Wintergartengalerie mit Ausblick in die umgebende Landschaft zu treten und das nordische mit dem südlicheren Licht zu vergleichen (sonst lohnt sich der Ausblick auch).

Südlich des Gebäudes, und von innen wie von außen erlebbar, eine Videoinstallation des zeitgnössischen dänischen Künstlers Jakob Kudsk Steensen, die die Veränderung des borealen Waldes unter verschiedenen Klimabedingungen in grellen Farben simuliert. An dem fast föhnig warmen Januartag saßen nicht wenige Menschen auf der Wiese und betrachteten die Installation. Zu mir sprang ihr Funke nicht über.

**Hintergründe: Die Ausstellung wurde gemeinsam von der Fondation Beyeler und dem Buffalo AKG Art Museum konzipiert.

**Architektur: die ausgestellten Werke fügen sich harmonisch in die nicht zu großen Säle der Südhälfte des Museums, gewissermaßen dessen ursprünglicher Altbau, ein. Der Mäntykoski-Wasserfall von Akseli Gallen-Kallela ist wunderschön gegenüber dem kleinen Teich auf der Südseite gehängt.

**Extras: keine**Daten: 26.01.-25.05.2025

**Fazit: Selten gesehene Werke, ungewöhnliche Zusammenstellung, möchte und sollte man mehrfach ruhig betrachten und auf sich wirken lassen. -

Berlin: Berlinische Galerie: Rineke Dijkstra. Still – Moving. Portraits 1992-2024

Einen Besuch wert

Im Detail:

**Einführung: Kurzbiographie und Überblick über das Werk auf Wandtafeln im ersten Saal, außerdem ein Saalzettel zum Mitnehmen.**Benutzerführung: Leider sind die gedachten Wege nicht ganz klar, ich stolpere etwas hinein und drin herum. Ist aber nicht so schlimm, die Werke funktionieren ohne bestimmte Abfolge. Die einzelnen Serien sind mit Wandtexten knapp erläutert. (Trotzdem trauere ich der in meiner Erinnerung gelungeneren Wegeführung im Louisiana 2017 hinterher.)

**Aufstellung/Hängung: die großformatigen Abzüge hängen auf weißem Hintergrund, die Serien teils paarweise nebeneinander, teils gegenüber, teils fortlaufend angeordnet in mehreren Kabinetten und entlang der großen Halle. Zwei Videoarbeiten in abgeteilten Separeés.

**Umfang: Eine Retrospektive mit rund 80 Werken aus verschiedenen Serien, für mich neu sind die Fotos und Videos aus einem Club in Liverpool und einer Disco in Zaandam, die übrigen Serien sind teilweise weitergeführt worden (Almerisa und die Familienportraits), werden aber, wenn ich mich nicht falsch erinnere, nicht vollständig gezeigt. Trotzdem ein schöner Überblick und die großartige Videoinstallation „I can see a woman crying“ ist auch dabei – allerdings mit einem merkwürdig naiven Begleittext, denn die Kinder sind ganz offensichtlich nicht vollkommen unbeeinflusst von allem, sondern rufen innere Bilder und Szenen aus Filmen und Computerspielen ab.

**Inhalte: Die Fotografin Rineke Dijkstra fotografiert Menschen so, dass diese auch in einer Landschaft oder in einem Interieur isoliert, einsam, auf sich gestellt, wirken. Die Menschen blicken ernst, konzentriert manchmal schüchtern, manchmal selbstbewusst. Der Alltag ist Teil dieser Bilder und trotzdem fern. Eine Ausstellungsbesucherin mutmaßt: „die sind aus Osteuropa, die schauen schon so, die sind nicht aus den USA“. Das klingt übergriffig und stereotyp und irgendwie stimmt es dann aber doch, allerdings sind es Bilder vom Stranf aus Odessa und Jalta aus den 1990ern und seither ist dort zu viel passiert, als das Stereotype noch zutreffen könnten.**Hintergründe: Rineke Dijkstra war Ende der 1990er mit einem DAAD-Stipendium in Berlin, dort entstanden einige Portraits der Parks-Serie im Berliner Tiergarten.

**Architektur: klar, weiß, etwas fabrikhallig.

**Extras:Podcast und Website zur Ausstellung

**Daten: 8.11.2024 – 10.2.2025

**Fazit: Eine lohnende Ausstellung, zum Wiedersehen oder Kennenlernen. -

5. Dezember 2024 – was machst du eigentlich den ganzen Tag?

Ich wache mitten in der Nacht auf und gehe kurz ins Bad, es ist 7:18 Uhr. Ich setze Kaffee auf und lege mich wieder hin. Der Liebste steht auf und bringt mir eine Tasse Kaffee ans Bett. Wir hören ein bisschen Deutschlandfunk. Irgendwann nach acht stehe ich auf und ziehe mich teilweise yogafertig an. Wir frühstücken (Ende des Roggenmischbrotes, Cheddar, Rohschinken, Himbeer-Johannisbeermarmelade. Im Adventskalender sind zwei Marzipanherzen.

Der Liebste geht an die Arbeit, ich räume ab, spüle die keimenden Linsen und lese noch ein bisschen. Kurz nach neun richte ich mich fürs Yoga, schaue dann aber doch erstmal noch kurz in der WP vorbei. Dann Yoga with Adriene, ich entscheide mich für Yoga for hips and lower back, das Morgenyogaprogramm ist mir gerade zu lang. Adriene ist erkältet und verwechselt die Seiten.

Anschließend nochmal ein Blick in das Internet, dann ziehe ich mich ausgehfertig an und fahre zur BSR in der Berliner Straße. Ich werde zwei große Taschen Elektrokleinschrott los. Von dort mit U7 und U9 zur Schlossstraße. Bei Decathlon finde ich Ersatz für die verschwundenen Handschuhe. Dann lasse ich mich bei Globetrotter dazu beraten, wie ich die Batterie an meinem Helmlicht austauschen kann.

Ich gehe von dort zu Fuß zum Bauhaus am Walther-Schreiber-Platz. Es gibt Pressspanplatten, aber keinen Sägeservice. Ich kaufe eine Bürste für die Wohnungstür und ein Nachfüllpack Glasreiniger. Neben dem Bauhausausgang ist ein Lidleingang. Ich erwerbe eine Rettertüte, Salat, Fenchel und Orangen. Dann ins Obergeschoss. Der Edeledeka hat sogar unsere Nordseemilch. Leider laufen alle 10 Packungen heute ab. Ich nehme zwei davon, meistens hält sie ja länger, sowie eine Packung happy day Sushi mix.

Ich fahre eine Station zur Kaisereiche und hole meinen Strumpf ab. Dann zu Fuß zum Breslauer Platz und nach Hause. Der Liebste liegt in den letzten Zügen seiner Onlinefortbildung. Ich räume alles aus und bereite aus dem Rettertüteninhalt einen gemischten Salat mit Mango vor. Dazu gibt es das Sushi. Der Liebste deckt den Tisch, wir essen. Ich setze Brotteig an und starte den Crocky mit den eingeweichten Linsen.

Danach ziehe ich mit Kaffee, etwas Bündner Nusstörtli und Tourist-Schoki auf das Sofa um. Mehr WP und Emailkram bis kurz nach halb drei. Ich schließe das Rad auf und schiebe zum Fahrradmeister. Der gibt mir einen Akuttermin und behält das Rad gleich da. Ich gehe weiter zum Bus und fahre zum Kaiser-Richard-Platz, von da zu Fuß zu Sprintout. Ich kopiere alles was ich nicht schon kopiert habe, was nicht höher als e ist und nicht schneller als sechzehntel.

Dann fällt mir ein, dass nebenan Kochen und Würzen ist, ich frage nach kleinen Cellophanbeuteln, die gibt es nicht, jedenfalls nicht zum Verkaufen, dafür aber eine gläserne Zitronenpresse. Die nehme ich und gehe zurück zum Bus, dann nach Hause. Dort fahre ich den Dienstrechner hoch, beantworte einige Mails und gehe dann wieder zum Fahradmeister, der mein Rad inzwischen repariert hat. Das Schreiben an das FA werfe ich unterwegs ein.

Samt Rad kehre ich zurück, hole noch zwei Pakete ab (zweimal Cowdfarming-Käse: Comté, den wir schon zum dritten Mal bestellt haben, und einen sizialianischen Käse, der ein wenig an Scamorza erinnert).

Ich nehme mir frischen Kaffee und richte mich für die Videokonferenz ein. Daran nehme ich dann von fünf bis irgendwann nach sechs teil, danach rufe ich M. zurück, der endlich ein Feld vorgerückt ist. Danach zurück an den Dienstrechner. Gegen halb neun klappe ich den Rechner zu und wende mich dem Abendessen zu. Es gibt Riesentortellini mit Steinpilzfüllung, dazu Linsen, gedünstete Lauchzwiebeln (Rettertüte), Creme fraiche und Parmesan. Nachtisch Orange (eine auch gerettet).

Nachdem ich das Helmlicht zerlegt und festgestellt habe, dass uns die passende Batterie fehlt, komme ich jetzt zum Bloggen.

Die anderen Tagebuchblogbeiträge finden sich im Blog von Frau Brüllen.

-

Modul 1C LE1 SB2

- Das „duale System“ ist keine Selbstverständlichkeit. Manche Staaten überlassen die Berufsausbildung komplett der Wirtschaft bzw. dem Markt (Japan, USA). In anderen Staaten organisiert, plant und kontrolliert der Staat die Berufsausbildung bürokratisch, diese findet in Schulen statt (Frankreich, Italien, Schweden). Das staatlich gesteuerte Marktmodell, in dem der Staat den Rahmen setzt, innerhalb dessen Betriebe ausbilden, ist eine Besonderheit der deutschsprachigen Länder. Es ist eine Folge historisch gewachsener Parallelstrukturen, die im 20. Jahrhundert zusammengeführt wurden.

- Die 1810 in Preußen eingeführte marktliberal ausgerichtete Gewerbefreiheit löste mit dem Zunftzwang auch das Ausbildungsmonopol der Zünfte ab. Die Mittelstandsbewegung konkurrierte daraufhin mit den Ansprüchen der Industrie. Gewerbeordnungsnovellen der 1880er Jahre schrieben die Berufsausbildung als Serbstverwaltungsaufgabe der Wirtschaft fest und legten den Grundstein für das spätere duale System. Parallel dazu entwickelte sich aus der Sonntagsschule die in einigen Ländern verpflichtende Fortbildungsschule für Jugendliche – die u.a. eine wahrgenommene „Erziehungslücke“ zwischen Schulentlassung und Militärdienst schließen sollte. Rücklin und Kerschensteiner setzten sich dafür ein, dass die Fortbildungsschule eine Gewerbe- bzw. Berufsschule wurde. Bildungsziel war der brauchbare Staatsbürger, der sich durch Gewissenhaftigkeit, Fleiß, Beharrlichkeit, Selbstüberwindung und die Hingabe an ein tätiges Leben auszeichnete.

- Bis zum ersten Weltkrieg hatte sich eine duale – unverbundene – Struktur aus Betriebslehre (für Handwerkslehrlinge und Handelsgehilfen) und Fortbildungsschule (alle anderen Schulabgänger) herausgebildet. Der Fachkräftebedarf der Industrie hatte zusätzlich zur Einrichtung von Lehrwerkstätten, in denen systematisch Industrielehrlinge ausgebildet wurden, geführt.

- Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein existierten parallel ein handwerklich-traditioneller und ein modern-industrieller Sektor. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde der traditionelle Sektor zunehmen von dem industriellen Sektor absorbiert. 1935 wurde die Facharbeiterprüfung der Gesellenprüfung gleichgesetzt. Die Industrie entwickelte ein systematisches Ausbildungsprogramm aus Lehrwerkstatt und Lehrgang. Werkschulen konnten sich wegen der hohen Kosten nicht durchsetzen. Stattdessen wandelte sich die Fortbildungsschule zur verpflichtenden Berufsschule mit vereinheitlichter berufsfachlicher Ausrichtung. Seit 1969 regelt das Berufsbildungsgesetzt die duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule.

- In 1970er Jahren fand eine Reformdiskussion statt. Starkes Wirtschaftswachstum nach dem zweiten Weltkrieg hatte das Bildungs- und Berufswahlverhalten der Bevölkerung dynamisiert. Die Lebensverhältnisse der Bevölkerungsgruppen glichen sich mehr und mehr an. Ungleichheit wurde nun auf ungleiche Bildungs- und Aufstiegschancen zurückgeführt. Es gelang jedoch nicht, die strikte Trennung von Allgemeinbildung und Berufsbildung zu überwinden.

(Republikation eines Beitrags aus dem alten Blog vom 23.05.2024)

-

Modul 1C LE1 SB1

- Die Struktur des deutschen Bildungssystems ist in den letzten 300 Jahren entstanden. Die strukturelle Entwicklung wird anhand des preußischen Schulwesen bis 1918 aufgezeigt. Die 1717 im General Edict proklamierte Schulpflicht ließ sich trotz Bekräftigung im Allgemeinen Landrecht erst um 1880 tatsächlich durchsetzen. Das Allgemeine Landrecht unterscheidet niedere und höhere Schulen, wobei den niederen (teils koedukativen) Volksschulen zunächst vor allem die Aufgabe zukommt herrschaftskonforme christliche Untertanen hervorzubringen, während die höheren Schulen (Gymnasien für Jungen mit humanistisch ausgestaltetem Lehrplan) darauf abzielen mit dem 1788 eingeführten Abitur die Berechtigung zum Studium zu verleihen. Dazwischen etablieren sich im 19. Jahrhundert Mittelschulen (Realschulen), die, ausgehend vom Programm der Aufklärung, auf die Vermittlung von nützlichem und praxistauglichem Wissen ausgerichtet sind. Auch die Volksschulen orientieren sich ab 1872 stärker am tatsächlichen Bedarf der aufkommeneden Industriegesellschaft. Aufgrund einer Modernisierungsdebatte entstehen um 1900 zusätzlich das neusprachlich ausgerichtete Realgymnasium und die naturwissenschaftlich-mathematisch ausgerichtete Oberrealschule, die ebenfalls zum Abitur führen, sowie Oberlyzeen für Mädchen, die ab 1908 ebenfalls das Abitur ablegen dürfen. Bis 1918 ist das System ständisch strukturiert, mit getrennten Bildungsgängen und Instutionen ab Klasse 1. Erst 1919/1920 wurde für alle Kinder eine gemeinsame Grundschule eingeführt sowie die Trennung nach der 4. Klasse nach dem Leistungsprinzip. Nach 1945 wurden in der DDR alle Kinder von Klasse 1-10 gemeinsam unterrichtet und ggf bis Klasse 12 auf ein Studium vorbereitet. In der BRD blieb es beim gegliederten Schulsystem, dem sich nach 1990 auch die neuen Bundesländer anschlossen.

- Die Kulturhoheit der Länder nach Art. 30,70 GG greift auf die Zuständigkeiten der Reichsverfassung von 1871 zurück. Die in der Weimarer Verfassung vorgesehene stärkere Rolle des Reiches in Bildung und Schule wurde nach der Erfahrung der NS-Zeit in der BRD nicht beibehalten. Der Bund ist damit lediglich für außerschulische Berufsbildung (die dem Bereich Wirtschaft zugeordnet wird) und Ausbildungsförderung zuständig. Innere Schulangelegenheiten regeln die Länder, äußere Schulangelegenheiten die Kommunen als Schulträger. Koordination der Schulpolitiken geschieht durch die KMK.

- Für unter 3-jährige besteht seit 2013 ein Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung, deren Besuch allerdings freiwillig und in der Regel gebührenpflichtig ist. Im 21. Jahrhundert besteht auch für den Elementarbereich ein Bildungsauftrag, die Idee eines Schonraumes ohne pädagogische Zielsetzung wurde aufgegeben. Ab dem 6. Lebensjahr besteht Schulpflicht, meist für zwölf Jahre, wobei die letzten drei Jahre auch im beruflichen Schulwesen abgeleistet werden können. Die Grundschule umfasst in der Regel die Klassen 1-4. In den Klassen 5-10 (Sekundarbereich I) und 11-13 (Sekundarbereich II) existiert eine Vielzahl paralleler Schulformen, die zu verschiedenen Abschlüssen führen, wobei auch Schulform und Abschussmöglichkeiten vielfach entkoppelt worden sind. Vielfach wurde auch die Hauptschule als eigenständige Schulform aufgegeben. Der Übergangsmechanismus von der Grundschule zu weiterführenden Schulen orientiert sich, empirisch belegt, vielfach nicht am tatsächlichen Leistungsvermögen. Dies hat vielfach eine starke soziale Selektion der SuS zur Folge. Zwischen den Schulformen besteht grundsätzlich „Durchlässigkeit“, die jedoch vor allem im Sinne einer Herabstufung auf eine weniger anspruchsvolle Schulform genutzt wird. Mögliche Schulabschlüsse sind der Hauptschulabschluss, Mittlere Abschluss, die Fachhochschulreife und das Abitur (allg. Hochschulreife). Das deutsche Schulsystem zerfasert seit einigen Jahrzehnten. Es erscheint fraglich, inwiefern formal gleiche Bildungsabschlüsse den gleichen Leistungsstand wiedergeben. Darauf wird mit Maßnahmen zur Standardisierung und Zentralisierung reagiert. Parallel dazu verlieren die Abschlüsse ihre Funktion im Berechtigungswesen: Hochschulen und andere Ausbildungsinstitutionen suchen ihre Anfänger zunehmend nach eigenen Kriterien aus. Im Berufsbildungssystem ist seit den 2010er Jahren die Zahl der Studienanfänger etwas höher als die Zahl derer, die eine duale Ausbildung beginnen. Immer mehr Jugendliche befinden sich in Übergangssystemen.

- Nach 1945 kam es in Deutschland zu einer Bildungsexpansion: längerer Schulbesuch, zunehmend auf „höheren“ Schulformen, Mädchen besuchen gleich häufig oder häufiger allgemeinbildende Schulen. Bildungsbenachteiligung geht heute vor allem mit der sozialen Schichtzugehörigkeit oder einer Migrationsgeschichte einher. Hier ist der aus Art. 3 GG abgeleitete Grundsatz des gleichen Zugangs zu Bildung noch nicht verwirklicht.

- Als Bildungsschisma wird die in Deutschland strikte Trennung zwischen Allgemeinbildung und beruflicher Bildung bezeichnet. Im 21. Jh. hat die KMK verschiedene Beschlüsse gefasst, die eine stärkere Durchlässigkeit zwischen beiden Bildungswegen eröffnen sollen.

(Republikation des Beitrags aus dem alten Blog vom 30.04.2024)